Динамика пограничных психических расстройств у лиц, уволенных из Вооруженных

СилСтраница 3

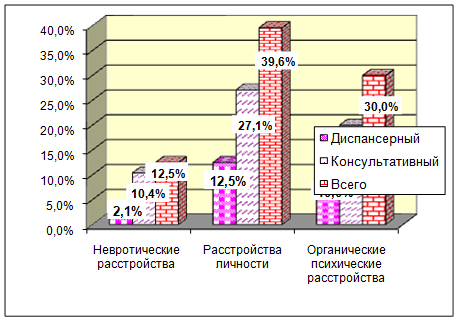

Рис.1. Показатели диспансерного учета больных

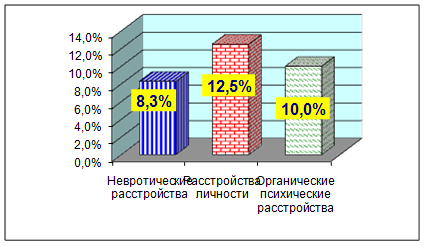

Повторные госпитализации после увольнения из Вооруженных Сил у обследованных больных встречались лишь в единичных случаях (рис. 2). Так, из числа больных, уволенных с невротическими расстройствами, в дальнейшем были госпитализированы 4 человека (8.3 %): 2 – с шизофренией, 1 – с ипохондрическим расстройством и 1 – с декомпенсацией эмоционально-неустойчивой психопатии. Лица с патологией личности в анамнезе повторно госпитализировались в 6 случаях (12.5 %): 3 – с шизофренией, 2 – с острым шизофреноподобным расстройством, и 1 – с демонстративным суицидальным поведением на фоне истерической психопатии, а больные с психическими расстройствами органического генеза – в двух случаях (10.0 %) по поводу органического бредового расстройства.

Рис. 2. Частота повторных госпитализаций в катамнезе больных с пограничными психическими расстройствами

По данным изучения синдромологической структуры пограничных психических расстройств на момент увольнения установлено, что она отличалась значительной полиморфностью, нестабильностью, сочетанием различных вариантов эмоциональных, вегетативных и волевых нарушений. В связи с этим мы выделяли лишь основные симптомокомлексы, сгруппировав их в синдромы, данные о которых представлены в табл. 7. Анализ этих сведений показывает, что у больных при увольнении из Вооруженных Сил преобладали астено-депрессивный, истеро-депрессивный синдром и синдром эмоционально-волевой неустойчивости (25.9 %, 22.4 % и 31.9 %, соответственно) и значительно реже отмечались депрессивный, тревожно-фобический и истерический синдромы (8.6 %, 7.8 % и 3.4 %, соответственно)

При сравнительном рассмотрении представленности синдромов в катамнезе установлено, что распространенность синдрома эмоционально-волевых нарушений осталась максимальной (23.3 %), в то время как астено-депрессивный синдром не выявлялся вовсе.

Распространенность истерического и тревожно-фобического синдромов практически не изменилась (2.6 % и 8.6 %, соответственно). Депрессивный и истеро-депрессивный наблюдались значительно реже (1.7 % и 5.1 %, соответственно). Вместе с тем отмечено формирование, хоть и в незначительном числе случаев, ранее не выявлявшихся синдромов: ипохондрического (3.4 %), обсессивного (2.6 %), галлюцинаторно-бредовых и аффективно-бредовых синдромов (10.3 %) и синдромов зависимости (1.7 %).

Следует отметить значительную трансформацию синдромологической структуры расстройств в динамике. Сопоставление психопатологических проявлений на момент увольнения и при катамнестическом обследовании показало, что наиболее динамичным состояние оказалось при депрессивном и астено-депрессивном синдромах, которые в 100 % случаев либо редуцировались, либо сменялись иным синдромом. Подобная же тенденция отмечена и у истерического и истеро-депрессивного синдромов, которые претерпевали изменения в большинстве случаев. При тревожно-депрессивном синдроме аналогичные проявления выявлены несколько реже (88.8 %). Синдром эмоционально-волевой неустойчивости оказался наиболее стабильным в динамике: его структура практически не изменилась в 45.9 % случаев.

Полная редукция симптоматики (практическое выздоровление) при депрессивном и истеро-депрессивном синдромах отмечена более, чем в половине случаев (80.0 % и 53.8 %, соответственно). При преобладании в клинической картине инициального периода заболевания истерической симптоматики и синдрома эмоционально-волевой неустойчивости подобная динамика встречалась значительно реже (в 25.0 % и 32.4 %, соответственно). При астено-депрессивном синдроме выздоровление отмечено в 40.0 % наблюдений.

Описание и обоснование методик

В ходе дипломного исследования была поставлена цель: изучить отношение к заболеванию у детей со сколиозом и компрессионным перелом.

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:

1. Выявления личностных особенностей подростков с диагнозом сколиоз и компрессионный перелом;

2. Выявление уровня невротизации;

3. Выявление ...

Вывод

Описанные выше направления ориентированы на различную практику работы с родителями, имеют различные цели, задачи, установки, а также различные уровни сложности. Использование одних моделей невозможно без знания терминологии и теории - бихевиористская модель, трансактный анализ; другие модели в значительной мере общественно направлены, с ...

Методы преодоления конфликтной ситуации

Конфликт (лат. conflictus – столкновение) – столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. Конфликты могут быть скрытыми или явными, но в основе их всегда лежит отсутствие согласия. Поэтому конфликт - это отсутствие согласия между двумя или более сторонами ...